こんにちは!ネットプロテクションズ(以下、NP)のマーケティンググループの村山です。

革新的な組織運営を行う企業を評価する国際的アワード「ZeroDX Award 2025」の授賞式のために中国の北京を訪れる機会がありました。実際に体感した人々の生活を便利にする社会インフラやサービス、それらを支える人的資本戦略の一部を取材したのでたくさんの写真を交えてレポートしたいと思います。

アワード受賞に関する詳細はこちら:https://corp.netprotections.com/library/16318/

街の隅々に広がる“便利”のネットワーク

■ 顔認証と無人化が日常に

北京に到着してまず驚いたのは、顔認証技術の浸透度です。中国国籍で事前登録している人は、空港や地下鉄でモバイル端末をかざすことなく、顔をカメラに向けるだけでゲートを通過でき、ほんの数秒で改札を抜けられます。

日本ではSuicaやPASMOなどICカードやスマホでモバイルカードをかざすのが一般的ですが、中国ではそれをさらに簡略化し、顔そのものをID連携して利用できる仕組みが運用されていました。

日本国籍の私は顔認証ゲートは使えませんでしたが、代わりにクレジットカードの非接触決済で地下鉄の改札を通過できました。クレジットカードを紐づけたスマホのタッチ決済でも改札を通過できたのでeSIMを準備して通信環境さえ整えば、外国人でも便利に利用することができました。

街中では、冷蔵庫にQRコードの読み取りシールを張っただけの自販機や、無人店舗が並び、ほしい商品を手に取り、QRコードで読み取って支払えばすぐに取引完了です。日本の店舗では複数の店員やレジ対応や専用端末が必要ですが、ここでは人も現金も端末も介在せず、非常にシンプルな仕組み(冷蔵庫、QRコード、監視カメラのみ)だけで成立していました。盗難の心配も監視カメラによって徹底管理されており、無人店舗、無人決済が徹底して生活に溶け込んでいるのを実感しました。

無人のコンビニが街中の多数箇所に設置されている。右上のカメラで監視。

無人の玩具店。こんなに大きな店舗でも無人で運営

トレカを購入。QRコードで読み取り決済を完了できる。

店内は広いにも関わらず、店員は誰一人として不在。誰も止めてくれない環境、結果として財布のセキュリティがゆるゆるに…。

■ フードデリバリーが生活インフラに

北京では、フードデリバリーが日本以上に浸透しています。街の至るところに受け取り用のボックスやラックがあり、「こんな場所でも頼めるのか」と思うほど生活の隅々に入り込んでいました。

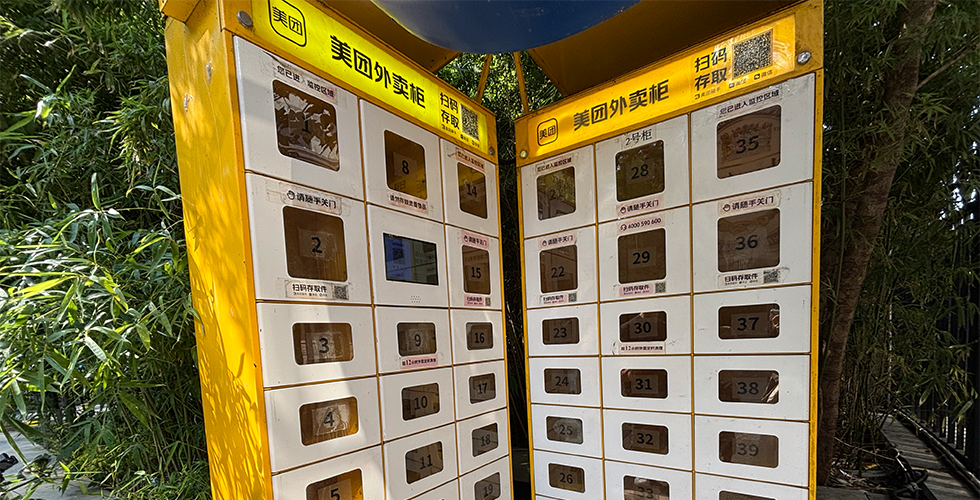

食事や日用品のデリバリーは「美団(Meituan)」と「餓了麼(Ele.me)」の2社が圧倒的に強く、もはや都市生活のインフラそのもの。特に美団は、1人の配達員が複数注文を同時にさばく仕組みで効率は他社の倍近くと、街全体の配送網を形成しています。

さらに驚いたのは、一か所における受け取りボックスの数で、その需要に合わせてずらりと並んでいるのを見かけました。

フードデリバリーの受取ボックス、なんと42個の受け取り口!

■ シェアサイクルがアタリマエの移動手段

北京ではレンタル自転車が日本以上に日常に浸透しており、街角に置かれた自転車をスマホアプリを通じて、どこでも借りて好きな場所で返せます。料金も30分で1.5元(日本円換算で約30円)と格安。自転車自体はチューブレスタイヤを使ったシンプルな作りで、日本のシェアサイクルのような電動アシストや変速ギアは一切なし。その軽微な作りゆえに長距離移動では少し大変ですが、短距離移動には十分で、街のフットワークを支える存在になっていました。歩道や自転車道が大きいこともあり、どこでも自転車が駐輪しているので、思い立った場所で手軽に乗り捨てが可能なこと。また他の交通インフラに比べて圧倒的な安さが、日常生活に浸透している理由だと思います。

利用にあたってはAlipayやWeChat payの決済アプリを通じて厳格な本人確認が徹底されていました。外国人もアプリを通じてパスポートによるeKYC*を通過すれば利用ができました

*eKYCとは、「Electronic Know Your Customer」の略で、各種サービスや取引において必要となる本人確認(身元確認)をオンラインで行う仕組みのこと。

この自転車のおかげでわずかしかない自由時間の行動範囲が大幅に向上

■街を支えるAI監視システム

終始印象的だったのは、「天網」*とよばれる街角に張り巡らされたAI監視カメラや交通管理システムです。人や車の流れを常時把握し、治安や交通をコントロールする仕組みが徹底されています。落とし物や盗難も監視網で追跡されると聞き、市民生活の利便性と国家レベルの管理が共存する点は中国ならではと感じました。

*中国全土に設置された数億台の監視カメラとAIの顔認証技術を組み合わせた世界最大規模のビデオ監視ネットワーク。主要都市の交差点、駅、ショッピングモールから地方の路地にまで設置されたカメラが、人々の顔や歩き方、着衣、所有する車などを瞬時に識別・追跡。犯罪捜査の効率化が目的とされるも信号無視といった軽微な交通違反まで統制する側面もある。

北京の地下鉄入口。カメラ監視に加えて身体・手荷物検査を実施

天安門広場付近の写真。街灯の柱には無数のカメラが設置

■街角で出会った先端プロダクトとスマホ充電の機器

街のスマホ販売店では、中国ローカルメーカー製の折り畳みスマホが、なんとiPhoneよりも高い価格で並んでいました。実際に触れてみると、継ぎ目を感じさせない滑らかな操作感に驚き、最新技術がすでに一般消費者向けに当たり前の選択肢として浸透しているスピード感を実感しました。

ファーウェイから独立したHonor(オナー)の縦折りスマホ「Magic V Flip2」。Samsunと激戦中

スマホが無ければ、買い物、移動、食事など何もできない中国。スマホの充電器貸出のサービスは屋内外を問わずどこでも受けることができます。貸出と返却の場所が異なってもOKなのが便利さを後押ししています。

国を挙げて取り組む中国の人材戦略

こうしたテクノロジーが生活に深く入り込んでいるのは、偶然ではありません。その背景には、国家主導の人材育成と採用の仕組みがあります。

生活に便利なテクノロジーや仕組みが浸透しているのは偶然ではなく、その背景には国家主導の人材育成と採用の仕組みがあります。政府が推し進めるAI・データスキル重視の政策に加え、実際に現地の学生から聞いた「就職のリアル」からも、その方向性が色濃く表れていました。

■ 国家戦略として注目される「パープルカラー人材」

中国では近年、中国が推進するハイテク、高品質、高効率を特徴とする「新たな質の生産力」を高めるための人材育成や確保に関する内容が発表されたのですが、そこで注目されたのが「パープルカラー(紫领)」です。

パープルカラーとは、ブルーカラー(現場の技能労働者)とホワイトカラー(知識・管理労働者)の中間に位置づけられる人材で、現場で機械やシステムを操作しながら、課題を見つけて技術や工程の改善をリードできる存在です。

AIやIoTを活用したスマート製造の普及に伴い、単なる作業者では対応できない場面が増えており、政府は2035年までに3,100万人以上のパープルカラー人材が必要になると試算しています。これは「新質生産力」を掲げる中国が、産業競争力の基盤を人材から強化しようとしている動きでもあります。

「パープルカラー」は、日本的に表現すると「人的資本経営における製造業DXの旗振り役」になりつつあります。

-

中国人民大学とレノボによる「パープルカラー」に関する記者会見

-

レノボのエンジニア募集広告

■現地学生に聞く「就職のリアル」:大学での学びがキャリアに直結

実際に今回訪れた北京では、「卓越エンジニア教育モデル校」にも指定され技術者教育訓練で名高い「北方工業大学」の学生に話を聞くことができました。彼女によると、就職活動は早期からインターンシップを重ね、卒業時にはすでに「即戦力」として扱われるのが一般的だといいます。

その背景を詳しく聞いたところ、日本の「働く」とは異なる点が見えてきました。

大学で学んだ専攻がそのままキャリア形成に直結し、就職後に即実践、その方向性のもとで経験を重ねていくことが当たり前になっているとのことでした。就職先でのジョブローテーションは少なく、転職しても同じ業界や職種に進むことが多いようです。この点は日本企業の人材育成とは大きく異なる点だと思います。

また、就職を見据えて大学2年生のころからインターンシップを重ねるそうです。主な目的は、経験を積み就職活動を有利にすることですが、同時に大学の専攻と自分のキャリアの方向性を探りながら、業界や職種を見極めてキャリアプランを描く重要な役割でもあるそうです。

一方で就職活動においては、就職難の買い手市場ということもあり、面接ではインターン経験での成果や技術の応用力が問われ、「即戦力になるのか」が重視されるとのこと。このような背景もあるからなのか、学生の間でも「業務の実践スキルとデジタルスキルを両立させなければ将来に限界がある」という認識が強く、Pythonやデータ分析などのデジタルスキルは、かつての英語力のように“基礎教養”として身につけることが当たり前になりつつあるそうです。

まさに日本とは逆で就職難の若者が企業に選ばれる即戦力として活躍できるように大学生の間に必死に勉強をしているそうです。

学生たちの声からも、パープルカラー人材の概念にもつながる意識が強く根付いていることが伝わってきました。国家の高度人材戦略と、現地で見た先端技術の社会実装は、この若い世代によって支えられていくと感じました。

北方工業大学の学生の皆さん

おわりに

北京で体感したのは、人々の便利な生活を支える合理的なテクノロジーや仕組みの活用、国家の人材戦略が表裏一体で進化している姿でした。顔認証や無人化といった最新技術がすでに社会に広く浸透しているのは、それを支える人材を国家が本気で育てているからこそだと体感しました。

NPもまた、「社員の主体性」と「顧客への新しい価値創造」を軸に事業を進めています。今回の北京での体験は、私たちが組織として、またサービス提供者として、これからどう未来を形づくるのかを考える大きなヒントになりました。

PS

授賞式後は他受賞者と共にホテル周辺の「大柵欄」を観光

唯一の自由時間は、北京名物「羊肉のしゃぶしゃぶ」を堪能