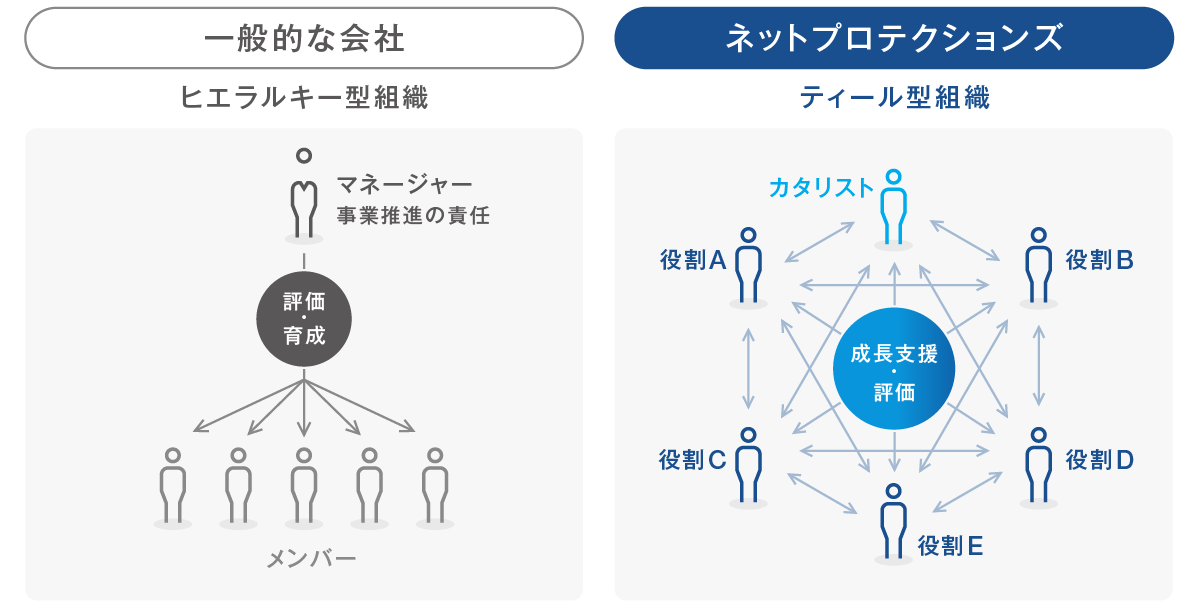

ネットプロテクションズ(以下NP)の組織を支えるのは「ティール型組織」です。フラットな関係性を特徴とすることはよく知られていますが、日々の業務がどのように動いているのかまでは伝わりにくいのではないでしょうか。NPでは、個人の意思が事業に変わる仕組みが現場の習慣として定着しています。本記事では、ティール型組織の考え方を簡単に整理したうえで、働く社員の実際の経験から、そのリアルに迫ります。

ティール型組織とは

ティール型組織とは、上下の承認ではなく 現場の一次情報やデータをよりどころに合意を形成し、全員で進めていく運営手法を指します。固定された役職ではなく、案件ごとにリーダーや意思決定者が自然に立ち上がり、必要に応じて入れ替わります。

NPではこの思想を単なる理念にとどめず、「観測 → 壁打ち → 検証 → 合意 → 実装」というサイクルに落とし込みました。現場で生まれた小さな違和感や課題を起点に、叩きをつくり、関係者と議論し数字で検証し、データを根拠に合意を形成して実装する、この流れが日常業務に根づいているからこそ、若手でも新しい機能やサービスを事業として立ち上げることができます。

社員が語る、NPの業務の進め方

こうした進め方を実際に体現してきた一人が、入社6年目で BtoBプロダクトグループに所属する瀬川絵梨です。彼女はこれまで複数のプロジェクトで主導的に動き、NPのティール型組織を体感してきました。

Q:日々の業務で“ティール型組織”を実感するのはどんな場面ですか?

A:NPでは、メンバーの「やりたい」という意思や提案が出発点になることが多くあります。自分で叩きをつくり、壁打ちを重ね、検証を経て初めて合意に至ります。その過程で意思と責任が伴い、自分の行動が事業の方向を決める感覚を味わえるのです。自由度が高い分、責任も大きく、そのバランスがやりがいにつながっています。ただし、それがそのまま自動的に通るわけではなく、妥当性を示すプロセスが欠かせません。

Q:具体的にボトムアップで形になったプロジェクトを教えてください。

A:実際にカスタマーサービスグループ(会員チーム)で取り組んだプロジェクトにはいくつも事例があります。ここでは代表的な3つを紹介します。

事例①:支払い期限延長サービスの商品化 ー ティール型組織では、現場から直接サービス改善が生まれる。

多くの組織では、新サービスの立ち上げは経営層の判断や中間管理職を通じて進められるのが一般的で、現場の声は企画段階で取りまとめられることが多いでしょう。こうした仕組みには意思決定のスピードという利点がある一方で、現場の声が届きにくくなることもあります。

NPでは逆に、現場の意見が出発点になります。社員が「資金繰りに困っている中小企業が多い」と観測したことをきっかけに、支払い期限延長サービスの構想が動き出しました。法務や開発と壁打ちを重ね、サービス設計を検討し、リスクや運用影響をシミュレーションして、承認段階に入る前に妥当性を固めていきました。

ティール型組織では、現場から直接声が上がり、データや議論をもとに合意が形成されます。その分、合意形成に時間を要する場面もありますが、現場の納得感が高いため、実行段階での手戻りを最小化できます。こうした進め方があったからこそ、約2年でサービスリリースに至りました。

「現場が主導で企画を推進するからこそ、無理だと思われていたことも具体的に解決する視点が生まれます。思い込みも、必要な他部署の現場メンバーを巻き込んで検証精度を高めるんです。」(瀬川)

事例②:督促運用の外部ツール導入 ─ティール型組織では、現場がデータで効果を証明してから合意をつくる。

一般的な企業では、業務改善や新しいツールの導入は、まず経営層やシステム部門の承認を経る必要があり、意思決定に時間がかかることが少なくありません。そのため、現場が感じた課題にすぐに対応できず、柔軟性を欠いたまま進んでしまうケースが多いのが実情です。

NPでは現場が「既存体制では柔軟に対応できない」という課題を観測したことからプロジェクトが始まりました。メンバーは複数の外部ツールを比較検討し、PoCで実際の効果を確かめ、データをもとにROIを提示しました。こうして「やる価値がある」という合意を現場から形成し、最終的に導入を実現しました。

「無計画に費用をかけることはありません。だからこそ、先に効果を証明し、“やる価値がある”と皆で合意して進めています」(瀬川)

事例③:会員画面のUI/UX改善 ─ティール型組織では、小さな改善も即時に実装につなげられる。

一般的な組織では、UI/UX改善のような小規模施策は優先度が低く、また承認プロセスに時間がかかり、なかなか実装に至らないことがありますが、顧客満足度に直結する重要な改善であるケースが多いです。

NPでは、会員画面の入力導線で離脱や問い合わせが多いことを現場が観測すると、すぐに改善のアイデアが試されました。効果を慎重に見極めてから実装するというよりも、まずは「良さそう」と感じた変更を現場判断で小さく試してみるスタイルです。文言やフォーム配置を変えてみて、手応えを見ながらABテストで確認するといった現場の肌感を信じて任せてもらえる環境があるからこそ、スピード感のある改善が可能になっています。

意思決定に長い稟議は不要で、現場が数字を示せば即行動につながる。 そのスピード感が顧客体験を改善し、結果として操作完了率の向上と問い合わせ件数の減少を実現しました。

「小さな改善でも、現場が数字で裏付ければ承認に時間をかけずにすぐ実装できます。顧客の利便性が上がったとき、自分の仕事の意味を強く感じます」(瀬川)

メンバーに聞く、学びとこれから

Q:ここまでの経験から得た学びはありますか?

A:小さなプロジェクトでも案件ごとの推進役を経験すると、責任の重さを痛感します。専門外の領域も理解しなければならず、決断を避けることはできません。そうした経験を経て初めて「経営視点」が養われるのだと思いました。自由に意見を言うだけよりも、責任を持って動いた方が得られる学びは格段に大きいです。

Q:今後、NPで挑戦していきたいことはどんなことですか?

A:現場改善にとどまらず、新しい事業やサービスを自分の手で企画・推進したいです。社会に新しい価値を届けるために、今の経験を積み重ねながら、周囲を巻き込んで挑戦を続けたいと思っています。

まとめ

NPのティール型組織は、マネージャーが存在しない緩い組織ではなく、意思と責任を自分で引き受ける働き方です。現場が観測し、壁打ちをし、検証し、合意をつくり、実装する。そのプロセスを通じて改善も新規事業も次々に生まれています。

このモデルは若手にとっては大きな成長の機会であり、組織にとっては持続的に進化し続ける基盤です。今回紹介したような事例のように入社数年で責任ある役割を担う人材が育つのは、意思と責任を起点に事業を動かす文化があるからこそだと思います。

NPはその挑戦を後押しする環境を備え、今日も現場から事業を動かしています。